Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer ce qu'est un DCP, il faut revenir rapidement sur son histoire, évoquer l'avant du cinéma numérique afin de comprendre les raisons de certains choix de l'époque et leurs conséquences sur le cinéma numérique d'aujourd'hui.

Durant les années 1990, des cinémas voulant tester la projection numérique ont mené des expérimentations. Ces derniers arrivèrent avec leurs propres installations et donc leurs propres spécifications à la projection : Deux cinémas - même proches - pouvaient ne pas avoir le même workflow. A contrario du format pellicule 35mm où une bobine 35mm est compatible dans tous les cinémas ayant un projecteur 35mm, celui du cinéma électronique était spécifique à chaque cinéma.

Quand un laboratoire cinéma s'essayait à faire et envoyer une copie d'exploitation d'un film vers un cinéma en projection électronique, il devait demander une grande quantité d'informations pour connaître le type de projection et le format de copie à fournir : tel cinéma ne lisait que des fichiers MPEG, tel autre seulement des HDCAM et le suivant que des LaserDisc : chacun avait son propre format de projection.

Il était donc complexe pour un laboratoire (et un distributeur cinéma par extension) de faire un travail correct et simple. En totale opposition avec la simplicité du 35mm ne nécessitant qu'un seul et unique format pour les copies d'exploitation : la pellicule 35mm à 4 perforations, elle complexifiait le travail du laboratoire et impactait les coûts de copie et de distribution pour le distributeur.

Concernant la projection, n'ayant aucun cadre technique ou qualitatif, chacun y allait avec ses propres moyens selon les technologies disponibles à cette époque : c'était donc la foire à des projections plus ou moins ... propres (lisez "souvent moins").

Cette période un peu ambigüe s'appelait la période e-cinema ou cinéma électronique (et non numérique)

(Souvenez-vous de ce paragraphe quand on vous vendra un concept avec le terme e-cinéma ;-)

Afin d'étudier une standardisation pour le cinéma numérique, à partir de 1999, un groupe nommé DC28 est créé au sein du SMPTE - l'association fondée en 1916, composée d'ingénieurs travaillant dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel et définissant les standards pour l'industrie.

À partir de janvier 2000, le groupe travaille activement pour présenter les besoins nécessaires à l'ensemble de l'industrie, allant du mastering, à la distribution jusqu'à la projection - pour la fin d'année 2000.

Des groupes de travail sont créés pour gérer les différentes parties du projet :

| Nom du groupe | Aspect de l'étude |

|---|---|

| DC28.1 | Steering and Systems |

| DC28.2 | Mastering |

| DC28.3 | Compression |

| DC28.4 | Conditional Access |

| DC28.5 | Transport & Delivery |

| DC28.6 | Audio |

| DC28.7 | Theater Systems |

| DC28.8 | Projection |

D'autres groupes sont créés spécifiquement pour le packaging, la sécurité et pour la colorimétrie (DC28 Color). Ce dernier commencera ses travaux à partir de l'année 2002 et sera composée d'experts à travers l'industrie - venant des studios, de la post-production et de constructeurs de matériels cinéma.

Début d'année 2002, les studios 20th Century, Disney, MGM, Paramount, Sony Pictures, Universal et Warner s'associent pour créer le consortium Digital Cinema Initiatives (DCI) afin d'établir une spécification commune pour le cinéma numérique. Cette spécification se basera sur les normes SMPTE afin de garantir une parfaite normalisation de cette nouvelle technologie de projection numérique.

Un groupe d'experts techniques travaillent ensemble à ce sujet faisant lien avec les travaux du groupe SMPTE DC28.

Les premières recherches et travaux sont lancés afin d'identifier les premières phases de la spécification.

Il y avait plusieurs objectifs primordiaux - selon Brad Hunt, Directeur technique chez Motion Picture Association of America (MPAA) :

A cela s'ajoute une compatibilité avec les pratiques traditionnelles établies avec le 35mm dans la distribution et la projection : Trop de bouleversements auraient eu un mauvais impact, d'autant plus si la transition dure des années.

Ainsi que la pérénnité du format : tout comme le choix d'un format spécifique pour le 35mm au début des années 1900, le format se devait d'être pérenne sur le siècle à venir.

En supplément, nous pourrions évoquer :

D'un point de vue financier, le passage au cinéma numérique aura un impact : chaque copie en 35mm a un coût relativement élevé. Nous pouvons évaluer la copie 35mm de série (donc à destination des salles) entre 800 et jusqu'à 2500€ pièce. Copie facturée par le laboratoire aux distributeurs qui le répercutera indirectement aux producteurs. Lors d'une sortie de film attendu, c'est entre 300 et 500 copies. Multiplié par le nombre de films sortant par semaine (en moyenne, 4 à 6 en France), nous constatons le poids financier engagé lors d'une distribution. En 2000, il était estimé à plus d'un milliard de dollars par an en frais de copies au niveau mondial. 1, 2, 3, 4

Au niveau écologique : Un film de 2h a une longueur de plus de 3 km de photogrammes. Chaque photogramme doit être développé, donc imprimé sur une pellicule vierge (ou recyclée), et traité avec une quantité de produits chimiques. Supprimer cette étape de développement pour l'ensemble des copies pour la projection permet de réduire drastiquement l'utilisation de produits chimiques. On notera également les pathologies médicales pouvant apparaître sur le long terme aux technicien•nes manipulant les pellicules en sortie des bains de développement; Ainsi que la disparition du retraitement de ces produits chimiques en fin de vie - qui consistait notamment - à une époque pas si lointaine - à abaisser l'acidité (pH) des liquides, puis a les déverser simplement dans les égouts...

En parallèle des travaux des différents groupes, il fallait de la matière pour pouvoir valider les choix techniques étudiés et validés.

En 2004 est lancée la production et la réalisation d'un court-métrage, nommée StEM.

Diminutif de "Saint Emilie", ce court-métrage de 12 minutes, filmé en 35mm (Super-35) et 65mm, montre une fête de mariage en Europe (en Italie pour être plus précis).

L'ensemble des choix de réalisation, de cadrage et de mise-en-scène ont pour seul but de tester et d'évaluer les différents choix technologiques que ce soit pour les conversions colorimétriques ou la compression d'image et de sa projection en salle.

Par exemple, nous aurons de la pluie, des cotillons, des travellings avec un focus en arrière-plan et des éléments mouvants et perturbateurs au premier-plan. Tous ces éléments peuvent perturber les différentes techniques de compression de l'époque qui ont chacune leurs spécificités afin de réduire au mieux le poids de chaque image.

Des exemples de plans provenant du film StEM :

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| Les objets mouvants | Un drap en fond | De l'eau jaillissante | Passage au 1er plan |

|

|

|

|

| Drap au 1er plan | Grilles au 1er plan | Point sur l'arrière-plan | Drap + Grilles + Point |

Le film est disponible à cette adresse.

Avec l'évolution des nouvelles fonctionnalités cinématographiques, il existe une suite à StEm !

|

|

|

|

Appelée en toute simplicité ASC StEm2 - Standard Evalution Material 2 ou de son véritable nom d'oeuvre The Mission, elle met en avant ce qui a manqué lors de la première version comme le HDR, les hautes résolutions, le Wide Color Gamut, nouveaux et plus hauts nits, des IMF, et même de l'EXR, ...

Le Making-Of de StEm2 :

Juillet 2005, les premières spécifications DCI sont publiées dans leur version 1.0. Il y aura plusieurs erratums et ajouts au fur-et-à-mesure des années jusqu'à la version 1.4, en 2020.

Cette spécification est très large, elle ne concerne pas uniquement le format DCP, elle pose également un cadre technique et qualitatif pour la projection, le transport, le mastering, etc.

Se basant essentiellement sur les normes SMPTE, ces spécifications y font donc constamment références.

Cependant, dès 2005, les normes SMPTE sur le cinéma numérique ne sont pas encore totalement finalisées, elles sont encore en phase de brouillon (draft) ou de validation finale.

Afin de régler ce problème d'attente, le DCI nommera un format intermédiaire le DCP Interop, équivalent d'un format SMPTE (à quelques points infimes qui seront évoqués dans les différentes sections de la documentation). Ce format de transition sera utilisé jusqu'à la validation définitive de l'ensemble des normes SMPTE sur le cinéma numérique, qui arriveront en mars 2009.

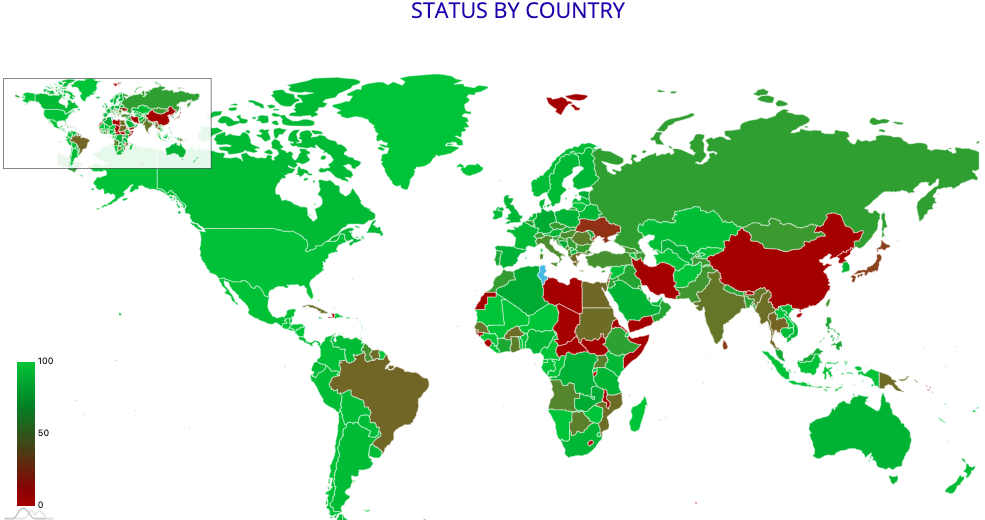

À l'heure actuelle, les DCP SMPTE doivent être la norme. Cependant, certains lecteurs DCP en salle de cinéma à travers le monde ne sont encore compatibles qu'avec le format Interop. Le site SMPTE-DCP permet de suivre l'évolution du support du format DCP SMPTE à travers le monde :

En attendant d'atteindre une complète compatibilité SMPTE à travers le monde, des DCP Interop circulent encore.

Une liste non-exhaustive des différents points mis en avant par les différents techniciens travaillant sur le DCI :

Les images devaient être indépendantes de l'une de l'autre : A contrario du MPEG4 où une image est calculée par rapport aux précédentes. Si une image avait un souci, des artefacts apparaissent. Il était donc impensable d'avoir ce type de problème en projection. Donc chaque image est intégrée et affichée en projection.

L'utilisation du JPEG2000 pour l'image : Le format a été choisi pour plusieurs raisons dont notamment sa compression basée sur la transformation en ondelettes discrète, ce qui permet lors d'une compression plus ou moins accentuée, une image nette (compression basse) ou un peu plus floue (compression forte) - en place d'une pixelisation. Un avantage en projection.

Un chiffrement adapté à l'industrie : un DCP n'est pas chiffré à chaque copie pour chaque cinéma. Un DCP n'est chiffré qu'une seule fois. Puis, ce sont les clés qui ont servi aux chiffrements du DCP qui sont chiffrées puis envoyées en salle de cinéma. Cela évite le chiffrement du DCP pour chaque copie envoyée en salle. Un DCP pèse énormément - certains (et assez fréquemment) peuvent dépasser les 500 Go, certains pouvant même atteindre jusqu'à 900 Go (Avatar 2 par exemple) - alors qu'une clef ne pèse que 16 octets. On peut donc chiffrer ces clefs des milliers de fois (une par salle, par lecteur DCP) très rapidement.

Les métadonnées sont facilement lisibles et interprétables : Un DCP comporte des fichiers XML pouvant être lus simplement par un humain avec un simple éditeur de texte.

Être assez malléable pour permettre évolutions tout en respectant le worklow du cinéma actuel et futur : À travers le temps, le DCP a pu intégrer des évolutions, comme le Dolby Atmos, le cinéma 4D (ex. DBOX) et même le HDR Cinéma.

Permettre d'avoir des versions sans avoir à tout refaire : Un DCP peut être un DCP "maître" (dit Original Version ou OV) ou un DCP "d'extension" (dit Version File ou VF) permettant d'ajouter par exemple des sous-titres, d'autres pistes sons ou carrément un montage différent - et cela sans avoir à refaire un DCP entier. Par exemple, un DCP "Original Version" peut inclure que les pistes images et les pistes audios en langue d'origine et peser 250Go, et un autre DCP "Version File" n'intégrant que les sous-titres et ne peser que 100Ko. Les combinaisons sont multiples et permettent une meilleure distribution en salle.

Compatibilité de luminosité avec la projection 35mm : Les spécifications DCI spécifient que la luminance est de 48 cd/m2 (14 ftL ou Foot-Lambert) avec un point blanc de 0.314 x, 0.351 y. (si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave :)

Libre de droits : Spécifications et normes devaient être libres d'implémentations pour n'importe qui, aucune société ne pouvait se valoir être propriétaire et pouvoir appliquer une sorte de monopole directe ou indirecte :

The Packaging standard is required to be based upon an open worldwide standard. This format is encouraged to be a license-free technology -- DCI specifications

The format [MXF] should be open, standardized, and compression-format independent -- The MXF Book

MXF was chosen, largely for its freedom from patents and the associated royalties -- The MXF Book

Ainsi, l'ensemble des choix dans les specifications DCI sont orientés avec ce but en tête.

Vous retrouverez toutes les spécifications et normes dans ce chapitre.

Si vous voulez compléter l'histoire du cinéma numérique, vous pouvez vous reporter aux liens ci-dessous :